【新闻中心讯】燕山大学理学院李曙光课题组陈海良教授与清华大学杨四刚教授合作,基于开发的长短期记忆神经网络模型进行了光学干涉谱的全光谱识别,突破了高灵敏度与宽测量范围的不可兼得。相关研究成果以“LSTM-assisted Optical Fiber Interferometric Sensing: Breaking the Limitation of Free Spectral Range”为题,发表于光学顶刊《Light: Science & Applications》(IF~23.4)。

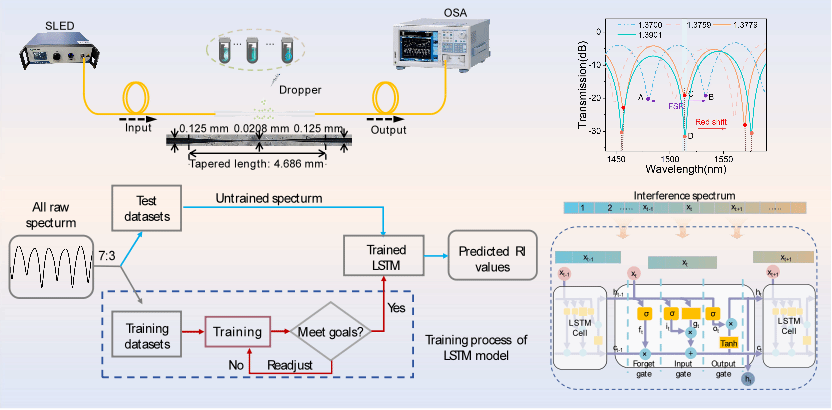

“基于长短期记忆神经网络的光学干涉传感”研究路线图

(以上照片由理学院提供)

一直以来,光学干涉传感器因其高灵敏度和高品质因子的特性,被广泛应用于物理、化学、生物、医学等领域的快速检测。遗憾的是,受自由光谱范围限制,高灵敏度和宽测量范围难以同时实现的难题从根本上限制了光学干涉传感器的性能和更广泛的应用。为打破自由光谱范围的限制,团队创新性地提出将长短期记忆神经网络集成到光学干涉传感系统以克服这一长期存在的问题(如图所示)。利用由锥形单模光纤构成的马赫-曾德尔干涉传感器演示了超越单个自由光谱范围的宽范围检测。与传统追踪干涉谱峰谷的方法不同,提出的新方法基于全光谱识别技术有效地突破了自由光谱范围的限制。

此外,由于光学干涉传感器的输出信号由光谱分析仪实时采集,测量参数动态变化时,高密度采样可能会损害传感器的性能。研究发现,所开发的LSTM模型在低密度采样时并不会显著降低其解调精度,始终保持光谱与待测量的一对一精确映射,而这对传统解调方法来说是一个挑战。这一研究成果显示出人工智能技术在先进光学传感领域的重要应用潜力,为探索低成本和兼具高灵敏度和宽测量范围的下一代高性能光学传感系统提供了全新视角,未来有望在疾病诊断、环境监测和工业过程控制等领域发挥重要作用。

本研究由燕山大学和清华大学合作完成,论文共同第一作者为燕山大学理学院博士生胡俊玲和张飒,通讯作者为燕山大学理学院陈海良教授。研究获得国家自然科学基金、京津冀基础研究合作专项等支持。

论文相关信息为Junling Hu#, Sa Zhang#, Meiyu Cai, Mingjian Ma, Shuguang Li, Hailiang Chen*, and Sigang Yang, LSTM-assisted Optical Fiber Interferometric Sensing: Breaking the Limitation of Free Spectral Range, 2025, Light: Science & Applications, DOI: 10.1038/s41377-025-02008-4。(编辑 王艳)