【新闻中心讯】燕山大学亚稳材料全国重点实验室黄建宇教授团队研究开发了一种结合cryo-FIB(低温聚焦离子束)和cryo-TEM(低温透射电子显微镜技术),用于研究全固态电池中的电极/硫化物电解质界面,并在原子尺度上表征了微米硅(μ-Si)负极/硫化物电解质界面,提供了从微米到原子尺度对全固态电池界面的全面理解。该研究表明,界面阻抗并非是导致全固态电池失效的根源,持续的界面反应才是罪魁祸首,界面反应消耗了来自正极的活性锂源并导致持续的容量衰减。该研究通过cryo-TEM提供了对微米硅负极和硫化物固态电解质基全固态电池中复杂界面的原子尺度理解,为开发高性能全固态电池提供了重要的科学依据。研究成果以“利用低温电子显微镜揭示硅基全固态电池的界面失效机制”(Revealing interfacial failure mechanism of silicon based all solid state batteries via cryogenic electron microscopy)为题,发表于期刊《Nature Communucations》。

锂(Li)和硅(Si)都是具有高比容量的、有前景的负极候选材料,理解其与硫化物固态电解质的稳定性,对于开发高能量密度全固态电池至关重要。然而硅负极在锂化过程中发生的体积膨胀,有机液态电解质与硅负极之间持续增长的固体电解质界面膜,阻碍了硅负极在液态电解质锂离子电池中的商业化应用。同时,以往的研究更多以传统表征方法探究Li/硫化物固态电解质界面失效,对硅基全固态电池的界面失效机制缺乏系统性研究。此外,硫化物和卤化物固态电解质的空气敏感性,以及界面制备和表征过程中电子束/离子束的辐照损伤,硫化物或卤化物基全固态电池中电极/固态电解质界面的原子尺度成像,都非常具有挑战性。

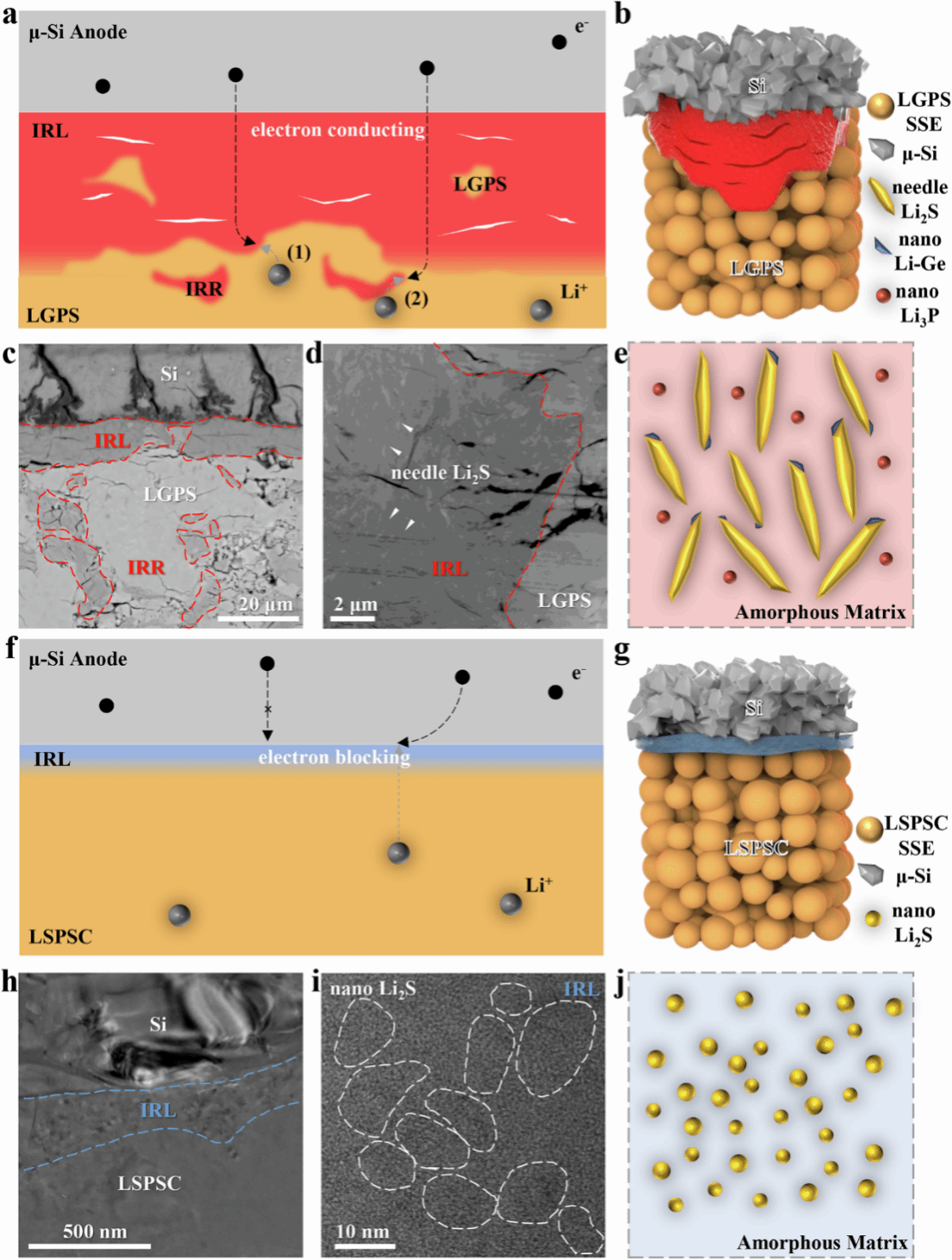

低温电镜揭示全固态电池Si|SSE|NMC81的界面反应机理

(以上照片由科学技术研究院及亚稳材料全国重点实验室提供)

研究团队创新性地应用Cryo FIB-TEM(低温聚焦离子束-透射电子显微镜)技术,首次在原子尺度上揭示了两种截然不同的界面反应机制。Si/LGPS界面会形成一层厚达10-20 μm、充满裂纹的混合离子电子导体层,其包含针状Li₂S晶体、电子导通的Li-Ge及Li₃P纳米晶,其中大尺寸的Li2S来自于其与Li-Ge之间的半共格关系。相反,Si/LSPSC界面则生成一层仅100-200 nm厚、均匀致密的纯离子导体层,由Li₂S纳米晶均匀弥散分布于非晶基质中构成。尽管界面层成分均为Li2S,但由于纳米化的Li-Ge与Li3P的镶嵌,Si/LGPS界面层电子电导率为1.17×10-5mS/cm,是Si/LSPSC界面层的电子电导率上百倍,这也是导致前者持续的副反应和活性锂不可逆消耗的根本原因。本研究的关键在于颠覆了传统认知,证实硅与硫化物电解质化学相容性良好,电池失效的主因并非界面阻抗过高,而是由界面反应产物的导电性质所决定的持续活性锂损失机制。

该工作得到国家自然科学基金和河北省自然科学基金创新群体、杰出青年基金等项目的资助。燕山大学黄建宇教授和唐永福教授为本文通讯作者,燕山大学博士生姚景明和于智璇为本文第一作者。(编辑 王艳)