【新闻中心讯】燕山大学高发明教授、侯莉教授团队设计开发了一种铁和氧空位共调节的镍(氧)氢氧化物析氧反应(OER)催化剂,实现了吸附质演化机制(AEM)和晶格氧机制(LOM)耦合反应路径,打破单一机制催化剂难以兼顾活性和稳定性的困境。研究成果以“铁和氧空位协同调控AEM和LOM双路径机制用于水氧化”(Iron and oxygen vacancies co-modulated adsorption evolution and lattice oxygen dual-path mechanism for water oxidation)为题,于2025年10月2日发表于Nature Communications期刊(Nat Commun 16, 8788 (2025))。

碱性电解水被视为最具潜力的绿氢制备路线之一,但其四电子转移的阳极OER过程动力学迟缓,严重阻碍整体水分解效率。特别是在复杂恶劣的海水环境中,不溶性杂质和氯氧化反应(ClOR)进一步加剧了过电位上升和电极长期失活的风险。电催化剂的本征OER性能与活性位点的反应路径密切相关。金属位点上进行的AEM路径受到*OH和*OOH中间体之间线性标度关系的限制,理论过电位高;氧配体上发生的LOM虽然经O-O直接耦合可大幅降低过电位,然而晶格氧的反复流失/再填充显著降低催化剂的结构稳定性。如果将催化反应路径比作“车道”,那么“金属路线(AEM)”路面坚实却堵车严重,而“氧路线(LOM)”虽然一路畅通但地面却容易塌陷。因此,同步激活AEM-LOM双路径,突破单一机制各自的性能瓶颈,是获得“高活性+高稳定性”工业OER催化剂的关键策略。

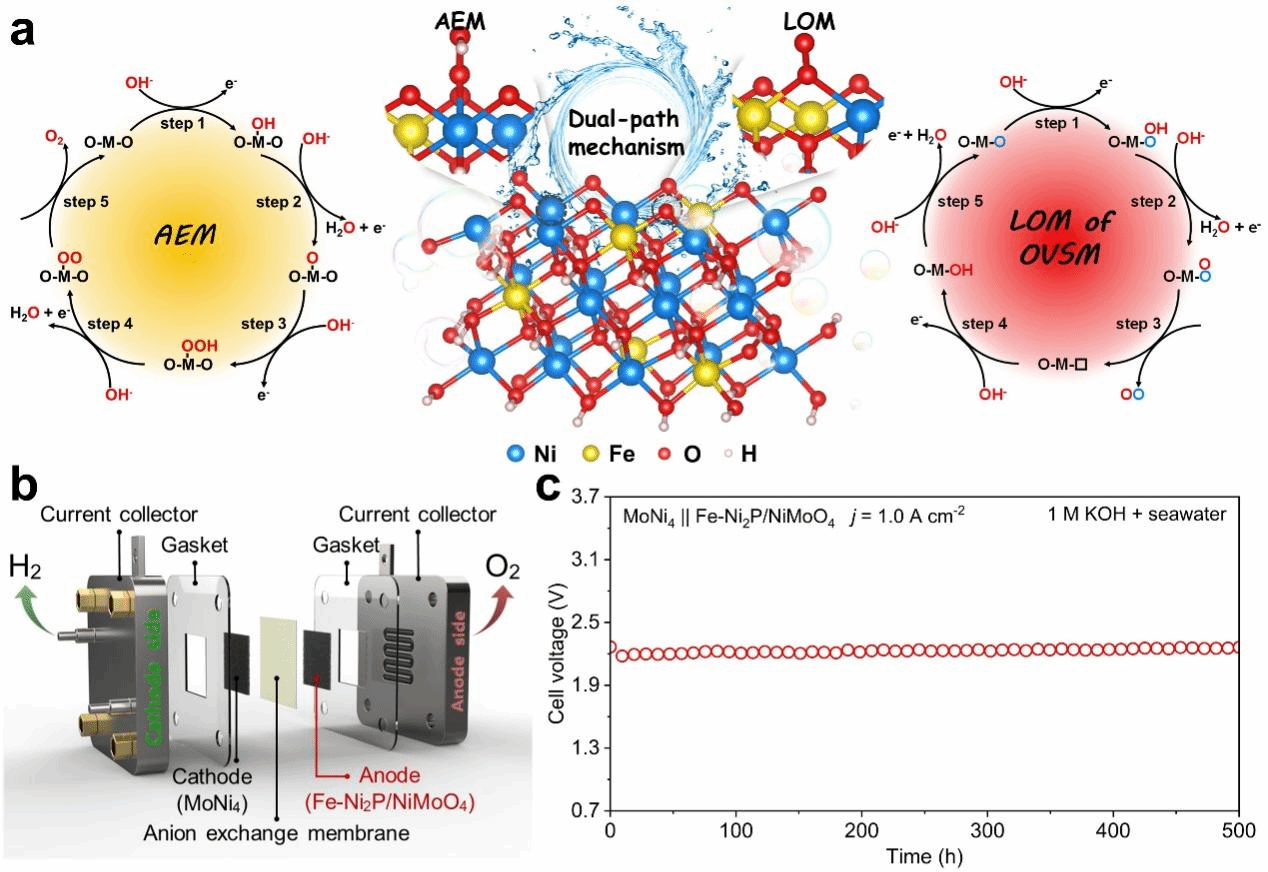

研究团队以Fe-Ni2P/NiMoO4复合材料作为预催化剂,在电化学活化过程中快速深度重构铁和氧空位共调节的γ-NiOOH(OV-Ni(Fe)OOH)活性相。铁和氧空位协同优化的Ni-O键处于“适宜共价性窗口”,同步激活Ni位点的AEM路径和O位点的LOM路径。采用同位素标记原位差分电化学质谱、表面增强原位红外吸收光谱等先进表征方法,结合密度泛函理论计算,证实氧空位有助于优化Ni位点上AEM路径的反应动力学,而铁的引入显著提高了晶格氧活性,二者协同实现了单一活性相中AEM-LOM双路径机制的高效耦合。值得注意的是,恒电位投影态密度分析和恒电位从头算分子动力学模拟的结果显示,高电位下适当氧空位的存在能够增强Ni位点对中间体的吸附能力并抑制晶格氧活性,进而在保证OER活性的前提下提高催化剂结构稳定性。本研究在原子尺度厘清了铁和氧空位对调控Ni和O位点电子结构的贡献作用,为后续设计其他“双路径机制”催化剂提供了通用的理论框架。

在电化学性能测试中,得益于单一活性相中AEM-LOM双路径共存机制,活化后的电催化剂在碱性淡水和海水中分别仅需274.5和299.1 mV的过电位即可驱动1.0 A cm-2的工业级电流密度,并在1.0 A cm-2下稳定运行1000小时(碱性淡水)和500小时(碱性海水),表现出优异的催化活性和耐久性。装配于阴离子交换膜电解槽后,在1.0 A cm-2下持续电解海水500小时,性能无明显衰减,表明其在工业电解水制氢中的巨大应用潜力。这项成果不仅为非贵金属催化剂提供了“双机制耦合”的新设计范式,也为我国绿氢产业迈向“海水直供、设备长寿命”的工业目标提供了关键支撑。

AEM-LOM耦合机制的催化反应路径及阴离子交换膜电解水性能

(以上照片由环境与化学工程学院及科学技术研究院提供)

该工作得到国家自然科学基金(21371149)和河北省自然科学基金(B2021203016)的共同资助。燕山大学博士研究生陶曦文为本文第一作者,侯莉、高发明为通讯作者。(编辑 王艳)